Protegido: CONCEPTOS Y DEFINICIONES SOBRE EL TRABAJO

El “Elemento” es donde tus aptitudes naturales satisfacen tus pasiones personales.

«Escoge un trabajo que te gusta, y nunca tendrás que trabajar un día en tu vida.» Confucio.

¿Estás en tu elemento? El elemento es donde sus aptitudes naturales satisfacen sus pasiones personales. Es el punto en el que el talento natural, se une con la pasión personal. Podrías estar jugando la guitarra, el baloncesto, cocinando, enseñando, trabajando con la tecnología o con los animales – cualquier cosa para la que tienes una sensación natural. Y sentirte feliz con ello.

Cuando las personas llegan o consiguen su Elemento, se sienten más sí mismos, más inspirados y alcanzan sus niveles más altos de gestión. Las personas que tienen éxito, y que no pueden imaginarse haciendo otra cosa que la que hacen, reconocieron en algún momento sus talentos y se ganan la vida haciendo aquello que les apasiona. Alcanzan el éxito y la satisfacción personal por lo que hacen. Descubrieron aquello que de forma natural les sienta bien y les entusiasma hacerlo.

Por ello encontrar tu Elemento es esencial. Ello te conducirá a una vida llena de pasión, de confianza en ti mismo y a la realización personal.

Puede ser que actualmente estés frustrado porque no sabes cuáles son sus talentos y pasiones reales. Que estés preguntándote qué carrera seguir y por qué. O tratando de decidir si ir a la universidad o hacer alguna otra cosa en su lugar. Pero lo cierto es que tu Elemento esta para ser descubierto por ti. Y si bien un paso esencial en la búsqueda de tu Elemento es entender tus propias aptitudes innatas. Conseguir estar en tu Elemento es más que hacer las cosas para las que eres bueno. Es también amar lo que haces. Por ello la búsqueda de tu elemento es un camino de dos vías: un viaje a tu interior para explorar el mundo dentro de ti; y un viaje de ida a tu exterior para explorar el mundo que te rodea. Y sólo tu sabrás si has llegado o si necesitas seguir adelante con el próximo horizonte.

Ahora bien, reflexionemos sobre una secuencia que puede ayudarte a saber qué buscar en tu viaje hacia tu Elemento. La secuencia es: Lo entiendo, Me encanta, Lo quiero, ¿Dónde está?.

“Lo entiendo” (El Talento): Es observar y descubrir la facilidad natural que tienes para hacer una cosa. Es una percepción intuitiva o una comprensión de lo qué es una cosa, de como funciona y de como utilizarla.

“Me encanta” (La Pasión): No es solo una cuestión de capacidad natural. Hay personas que por naturaleza son buenas para algo pero que no sienten que ese algo sea la vocación de sus vidas. Entonces, se necesitará algo más que hacer algo bien y fácil: necesitas ¡Apasionarte!. Encontrar gran deleite y placer en lo que haces. Entonces, debes estar atento además de aquello que haces bien sin mucho esfuerzo, a aquello que además te apasiona hacerlo.

“Lo quiero” (La Actitud): A menudo las personas que aman lo que hacen se describen a sí mismas como afortunadas. Y las que no logran el éxito consideran no que han tenido mas suerte. En realidad lo aleatorio y accidental tiene su parte en la vida de todo el mundo. Pero tener suerte o no depende de algo mas que la mera casualidad. Tener suerte es “Preparación más Oportunidad”. Por ello con frecuencia las personas que triunfan comparten actitudes de compromiso con la tarea, de preparación, de perseverancia, de confianza en sí mismos, y son optimistas.

“¿Dónde está?” (La Oportunidad): Si no se dan las oportunidades adecuadas es posible que nunca llegues a saber cuales son tus aptitudes o hasta donde podrían llevarte. Las aptitudes no llegan hacerse patentes a menos que tengamos la oportunidad de utilizarlas. Entonces depende también de las oportunidades que tengas, de las que puedas crear, de si las aprovechas y de cómo lo haces. No pierdas de vista que la forma de percibir nuestras circunstancias, así como la de crear y aceptar las oportunidades depende, en gran medida, de lo que esperas de ti mismo .¿Que esperas para ti?

Fuente: http://sirkenrobinson.com/?p=797

La deserción escolar no comprende a los aburridos, apáticos, desinteresados ….

Un informe de la UNESCO Global Education Digest* de 2010, en el que se afirma que la Argentina es uno de los países de la región con más baja tasa de graduación en el secundario: sólo un 43 por ciento de los estudiantes secundarios de nuestro país culminan sus estudios en los plazos establecidos. Y sólo un 50% del total de estudiantes secundarios accede a ese título. Esa estadística esta indicando que sólo un escasísimo porcentaje (aproximadamente el 31%) de los alumnos que ingresan en primer grado logra completar todo el ciclo educativo según establece la ley de educación. Ello a pesar del dinero que se destina a la educación y a las iniciativas que se llevan a cabo para tratar de mejorar la educación.

Ahora bien, tales preocupantes índices de deserción escolar refieren a chicos que dejan sus estudios, pero no comprende los niños que continúan en la escuela, pero que se desconectan de ella, que no gozan de la misma, que no reciben ningún beneficio real de la misma. O sea que a aquellos niños que dejan la escuela también habría que sumar a los que la escuela no desarrolla.

El problema es que todo el esfuerzo de la educación para reducir la deserción escolar va en la dirección equivocada. Hoy mas que nunca es palpable que existe una contradicción entre la educación actual y los tres principios sobre los que florece la vida humana.

El primer principio es que los seres humanos son naturalmente diferentes y diversos.

Se alienta a que las escuelas averigüen lo que los niños pueden hacer a través de un espectro muy estrecho de logro. Se redujo el enfoque a las llamadas disciplinas básicas, que si bien son muy importantes como la ciencia y las matemáticas, no son suficientes. Una verdadera educación tiene que dar la misma importancia a las artes, las humanidades, a la educación física. Los niños prosperan mejor con un amplio currículo que ponga en juego los diversos talentos de los chicos, y no sólo una pequeña gama de ellos.

Un efecto de todo ello es que actualmente, algo así como el 10 por ciento de los niños están siendo diagnosticados por trastorno por déficit de atención. Y no es que no exista tal disfunción, sino que en realidad esta lejos de ser una epidemia. La educación debiera comprender definitivamente que las artes no sólo son importantes porque mejoran las calificaciones de matemáticas por ejemplo. Son importantes porque llegan a las partes del ser de los niños que de otra manera quedan intactas, y sin desarrollar.

Finlandia, que está a la cabeza en la enseñanza de matemáticas, ciencias y lectura, no se obsesionan con esas disciplinas. Sino que tienen un enfoque más amplio a la educación, que incluye las humanidades, la educación física, las artes.

El segundo principio que impulsa la vida humana es la curiosidad.

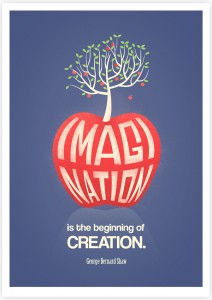

La curiosidad es el motor del éxito. Sin embargo se anima a nuestros niños y maestros a seguir una rutina en lugar de excitar que el poder de la imaginación y la curiosidad. En lugar de la curiosidad, lo que tenemos es una cultura de cumplimiento.

El fin de la educación es el aprendizaje. Si no hay aprendizaje no hay educación. El fin entero de la educación es conseguir que la gente aprenda. Ahora bien, seguramente la mayoría de los involucrados en la educación actual pueden creer estar involucrados en dicha actividad, cuando en realidad no están logrando sus objetivos.

Parte del problema es que la cultura dominante de la educación ha llegado a centrarse en no enseñar y aprender, sino en medir el conocimiento por medio de exámenes. Y si bien las evaluaciones estandarizadas tienen un lugar, no deben ser la cultura dominante de la educación. Ellas deben ser de diagnóstico. Deben ayudar, pero no deben ser el centro de la enseñanza.

Los docentes son el elemento vital del éxito de las escuelas. Y no hay escuela del país que sea mejor que sus docentes, quienes no están allí sólo para pasar la información recibida. Están también para estimular, provocar, participar. La enseñanza es una profesión creativa. La enseñanza, adecuadamente concebida, no es un sistema de administración y control.

Y el tercer principio es el siguiente: que la vida humana es inherentemente creativa.

Creamos nuestras vidas y podemos crearlas a medida que avanzamos a través de ella. Todos creamos nuestras propias vidas a través de este proceso inquieto de imaginar alternativas y posibilidades. Por lo que una de las funciones de la educación es despertar y desarrollar estos poderes de creatividad. En cambio, lo que tenemos es una cultura de la normalización.

Todos los sistemas de alto rendimiento en el mundo lo que hacen en primer lugar es individualizar la enseñanza y el aprendizaje. Reconocen que se trata de estudiantes que están aprendiendo y que el sistema tiene que seducirlos, animar su curiosidad, su individualidad y su creatividad. Así es como se consigue que aprendan.

En segundo lugar atribuyen un status muy alto en la profesión docente. Ellos reconocen que no se puede mejorar la educación si no elige la gente adecuada para enseñar y si no mantienen un apoyo constante y el desarrollo profesional de los docentes.

Y en tercer lugar, transfieren la responsabilidad a nivel de la escuela para hacer el trabajo de educar. El problema es que la educación no sucede en las salas de las comisiones de los edificios legislativos o ministerios. Esto ocurre en las aulas de las escuelas, y las personas que la llevan a cabo son los maestros y los alumnos.

El punto es que la educación no es un sistema mecánico. Es un sistema humano. Se trata de personas, las personas que, o bien quieren aprender o no quieren aprender.

Cada estudiante que abandona la escuela o que no es desarrollado por la misma tiene una razón para ello que tiene sus raíces en su propia biografía. Les puede resultar aburrido. Les puede resultar irrelevante. Pueden encontrar que es contraria a la vida que están viviendo fuera de la escuela. Hay tendencias y particularidades pero las historias son siempre las mismas.

Lo interesante es que cuando se diseñan programas alternativos para que los niños vuelvan a la educación, todos tienen ciertas características comunes: Son muy personalizados. Tienen un fuerte apoyo de los maestros. Un plan de estudios amplio y diverso. Y con frecuencia los programas involucran a los estudiantes fuera de la escuela, así como dentro de la escuela. Y lo llamativo es que si en educación hiciéramos todo ello, ciertamente no habría necesidad de un programa alternativo.

Habrá que reconocer que la educación es un sistema humano, y que hay condiciones en las que las personas se desarrollan y condiciones en las que no lo hacen. Y que se puede cambiar las escuelas, si se cambian las condiciones de vida en la misma. Si se otorga a la gente un sentido diferente de la posibilidad, un conjunto diferente de expectativas, una gama más amplia de oportunidades, que aprecie y valore las relaciones entre profesores y alumnos, que ofrezca a las personas la facultad de ser creativos e innovar en lo que hacen. El verdadero papel de liderazgo en la educación, a nivel nacional y a nivel de la escuela, no es y no debe ser mando y control administrativo. El verdadero papel de liderazgo en la enseñanza es el control del clima de posibilidades. Si se hace, la gente logrará cosas que no previó y no había esperado lograr.

*http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/SPA_GED2010_WEB_140311.pdf

Fuente: Ken Robinson: How to escape education’s death valley. FILMED APR 2013 • POSTED MAY 2013 • TED Talks Education. http://www.ted.com

No dejes que estos 10 errores comunes que pueden echar por tierra tus posibilidades de éxito en los exámenes.*

No hay muchos estudiantes que admitan que disfrutan de realizar exámenes o ensayos, pero si deseas conseguir un título, son un calvario al que tienes que sobrevivir.

Así que hemos trabajado la manera de hacer todo el asunto un poco menos estresante. Hemos persuadidos a cuatro académicos de una amplia gama de temas que nos diga los diez errores más comunes que los estudiantes cometen en los exámenes.

Esto es lo que han dicho:

El pánico y la dilación

A veces, una tarea puede sentirse tan abrumadora que es difícil de empezar. La dilación se hace cargo y parece que no se puede hacer nada. La página en blanco, sin tocar y al descubierto es un enemigo formidable cuando se te observa desde el escritorio del profesor. Trata de no entrar en pánico, protege y administra tu tiempo de preparación, y no dejes de empezar a trabajar en el examen.

La falta de análisis

Puede ser tentador contestar como un loro lo que sabes. Pero para demostrar su comprensión debes comprometerte críticamente con el material de origen visto en el curso. Siempre asume la actitud de un lector informado – no es necesario un resumen de la trama o de biografías de figuras clave.

La mala planificación

En los exámenes es vital tomar los primeros cinco a 10 minutos para leer el cuestionario y planificar las preguntas que vas a responder. Asegúrate de marcar las preguntas más fácil de responder en primer lugar, antes de tratar cuestiones que son más difíciles. Estas última a menudo te hacen perder la confianza y el tiempo.

No leer la pregunta correctamente

Los estudiantes suelen ensayar respuestas en su cabeza. Cuando hay preguntas que les obliga a pensar y reflexionar. Pero en su lugar, los estudiantes a menudo escribir una respuesta ensayada. Esto se puede evitar tomando un tiempo para reflexionar sobre la cuestión, en lugar de ver que el tiempo como perdido y apurarse a llenar las páginas.

Centrándose en la cuenta de la palabra

En las respuestas del examen los estudiantes están a menudo más preocupados por la cantidad y no por la calidad. Los mejores trabajos son los que demuestran la evidencia de la reflexión personal y que no están tratando de conseguir un límite de palabras.

Lectura insuficiente alrededor de un tema

Durante la preparación, los estudiantes son muy selectivos en lo que optan por leer, seleccionando los textos y recuerdo tanto como sea posible de ellos. La confianza, sólo se puede lograr mediante la mayor cantidad de lectura sobre un tema. Esto también requiere otorgar mayor de tiempo para leer, y no dejar la preparación para unos momento antes del examen.

Regurgitando material de una clase o una conferencia

La originalidad de pensamiento está respaldada por pruebas y los profesores no queremos que tomes nuestras formulaciones como la verdad del Evangelio. Sino que buscamos te desafíes y pienses por tí mismo.

El exceso de generalización

Siempre asegúrate de que tus declaraciones sean específicos.

Descuido

Equivocarse en los nombres de los personajes y otros detalles básicos simplemente huele a no preocuparse.

Ortografía, gramática y registro

Los colegios y universidades tienen un español o inglés académico estándar en el que se debe escribir. La mejor manera de alcanzar la competencia en esto es leer un gran número de artículos en revistas académicas y libros que reflejan el registro, el lenguaje y el tono (pero no el contenido: no plagiar). También puede ayudar, escribir pequeños ensayos cada día como una forma de práctica.

*http://www.guardian.co.uk/education/2013/apr/30/student-advice-exams-success

5 LECCIONES DE INNOVACIÓN QUE PUEDES APRENDER EN LA PISTA DE BAILE.

Danzar es instintivo, creativo y una metáfora perfecta para el proceso de innovación.

Por Erica Dhawan*

Las grandes lecciones de liderazgo que he aprendido han producido en la pista de baile. El baile es una forma experiencial de ser, aprender y hacer. Mover los músculos nos ayuda a entender las cosas de forma totalmente novedosa.

He bailado toda mi vida. Soy una bailarina de Bollywood**, pero también soy una experta en liderazgo reconocida a nivel mundial, y utilizo el movimiento en todo mi trabajo. A través del movimiento, creo que podemos inspirar la creatividad, la escucha profunda, y el aprendizaje intergeneracional.

¿Por qué el movimiento? Nuestras mentes y cuerpos están intrínsecamente vinculados, y el movimiento actúa como mensajero entre los dos. Cuando somos capaces de comprender nuestros propios movimientos y los de los otros, nuestra capacidad para colaborar y aprovechar nuestros intuición se dispara. Y cada vez más la investigación en muchas disciplinas – desde la neurociencia a la medicina deportiva, desde la psicología a la antropología – apoya estas ideas.

Aquí, está lo que he aprendido de todos esos años de vibración de caderas:

1. Asociación

la Danza nos enseña sobre el tira y afloja de la asociación, intelectual, visceral y cinética. Las parejas de baile a aprenden a trabajar juntos, se mueven juntos, y a escucharse unos a otros, para remover errores pasados. La Danza enseña la confianza. Como innovadores, hacemos lo mismo. Nuestra colaboración en equipos y grupos nos permite abrir nuevas formas de trabajar con los demás, a veces a la cabeza, conduciendo y, a veces detrás, siguiendo. Sin perjuicio de quien está liderando o conduciendo, siempre estamos en asociación con un movimiento o una organización más grande.

Las parejas de baile a aprenden a trabajar juntos, se mueven juntos, y a escucharse unos a otros, para remover errores pasados. La Danza enseña la confianza. Como innovadores, hacemos lo mismo. Nuestra colaboración en equipos y grupos nos permite abrir nuevas formas de trabajar con los demás, a veces a la cabeza, conduciendo y, a veces detrás, siguiendo. Sin perjuicio de quien está liderando o conduciendo, siempre estamos en asociación con un movimiento o una organización más grande.

2. Adaptabilidad

El experto en liderazgo Ron Heifetz de la universidada Harvard utiliza la metáfora de la danza a través de su famoso libro “La práctica del liderazgo adaptativo”: Cuando nos adaptamos como innovadores o nos movemos como bailarines, probamos nuevas variaciones de trabajo. Esta adaptabilidad reúne a lo físico, emocional e intelectual que alimenta todo nuestro trabajo como innovadores. El aprendizaje de nuevas medidas y la combinación en un baile es un desafío de expresión en libertad dentro de un ambiente controlado. Simplemente aprender un nuevo paso de baile ayuda a desarrollar vías neurológicas y nos hace más experto en la solución de problemas en cualquier área de nuestra vida. Los desafíos en el movimiento, reconfiguran el cerebro para una mayor capacidad en su trabajo.

El experto en liderazgo Ron Heifetz de la universidada Harvard utiliza la metáfora de la danza a través de su famoso libro “La práctica del liderazgo adaptativo”: Cuando nos adaptamos como innovadores o nos movemos como bailarines, probamos nuevas variaciones de trabajo. Esta adaptabilidad reúne a lo físico, emocional e intelectual que alimenta todo nuestro trabajo como innovadores. El aprendizaje de nuevas medidas y la combinación en un baile es un desafío de expresión en libertad dentro de un ambiente controlado. Simplemente aprender un nuevo paso de baile ayuda a desarrollar vías neurológicas y nos hace más experto en la solución de problemas en cualquier área de nuestra vida. Los desafíos en el movimiento, reconfiguran el cerebro para una mayor capacidad en su trabajo.

3. Variación

En la danza y en la innovación, a menudo nos centramos en un «evento final.» La variación de aprendizaje permite a los innovadores la práctica del proceso de descubrimiento en su vida laboral. Twyla Tharp, coreógrafa y autora del libro “El hábito creativo: aprenderlo y utilizarlo para la vida”, pidió a sus bailarines para invertir sus movimientos como si fueran un espejo de sí mismos. Esta pequeña variación crea una nueva forma entera baile llamado variación inversa. Del mismo modo, un líder innovador puede probar rápidamente nuevas variaciones de trabajo y luego decidir cuál funciona mejor en lugar de hablar una y otra vez hasta la saciedad.

de aprendizaje permite a los innovadores la práctica del proceso de descubrimiento en su vida laboral. Twyla Tharp, coreógrafa y autora del libro “El hábito creativo: aprenderlo y utilizarlo para la vida”, pidió a sus bailarines para invertir sus movimientos como si fueran un espejo de sí mismos. Esta pequeña variación crea una nueva forma entera baile llamado variación inversa. Del mismo modo, un líder innovador puede probar rápidamente nuevas variaciones de trabajo y luego decidir cuál funciona mejor en lugar de hablar una y otra vez hasta la saciedad.

4. Investigación

Las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos como bailarines son preguntas que debemos hacernos como innovadores. Piense en su trabajo como una obra de arte que está creando.¿Cuales dificultades presenta? ¿Cómo se estructura? ¿Qué es lo que mantiene la pieza unida? ¿Cuál es el proceso de ensayo de la obra?¿Qué juicios u opiniones va recibiendo? ¿Cómo se puede sostener a sí misma?

5. Público

La construcción de un público como un innovador o bailarín es acerca de con quién se puede conectar. La mayoría de las personas asisten a un espectáculo, porque han sido alentados a verlo o porque se refiere a algo que le interesa. Preguntémonos a nosotros mismos: ¿Qué condiciones deseo construir para el éxito? Gran parte de ello se trata de compartir nuestras ideas desde el principio con los demás y abrazarlos, como lo haría en una primera actuación de danza. Además, como en la danza, la parte más importante del negocio de la innovación es el proceso de llevar a la superficie los conocimientos para usarlos de una manera diferente. Innovadores reunidos en una habitación se dan permiso para ver, comentar, o arreglar. Y como sea, gran parte de la innovación es observar y notar cada vez más voces en la habitación.

La Danza, como la innovación, ayuda a las personas a involucran su real poder. No arregla o corrige, ayuda a encontrar las herramientas para la encontrar el camino para pasar de lo que imaginamos o visualizamos a lo que es real.

La Danza, como la innovación, ayuda a las personas a involucran su real poder. No arregla o corrige, ayuda a encontrar las herramientas para la encontrar el camino para pasar de lo que imaginamos o visualizamos a lo que es real.

*Erica Dhawan es experta mundialmente reconocida en liderazgo, oradora y consultor corporativo para impulsar el rendimiento de élite. http://ericadhawan.com

**La danza Bollywood surge de las coreografías de las películas de los estudios cinematográficos de la ciudad hindú de Bombay (Bollywood). Mezclan diferentes movimientos, desde la danza clásica india, los bailes folclóricos de varias zonas del país y los bailes más modernos desde el jazz, funky, hip hop hasta la samba y la salsa.

Fuente: The National Creativity Network.

/http://www.fastcompany.com/3009065/5-innovation-lessons-you-can-learn-on-the-dance-floor

/http://www.fastcompany.com/3009065/5-innovation-lessons-you-can-learn-on-the-dance-floor

La Red Nacional de Creatividad cree que mediante el fomento de la creatividad en la sociedad en su conjunto, y en particular con las generaciones futuras. Y sostiene que el propio futuro de nuestras comunidades e instituciones depende de nuestra capacidad para fomentar y potenciar la imaginación para resolver problemas de forma creativa.

La elección del camino.

“Dos caminos convergían en un bosque y yo seguí el menos transitado. Y eso lo ha cambiado todo». Robert Frost

“Dos caminos convergían en un bosque y yo seguí el menos transitado. Y eso lo ha cambiado todo». Robert Frost

Habitualmente elegimos uno de dos caminos en la vida. Y también frecuentemente uno es el camino amplio y muy transitado hacia la mediocridad, el otro es el camino hacia la grandeza y el sentido. La gama de posibilidades existentes entre estos dos destinos es tan amplia como la diversidad de dones y personalidades de la estirpe humana. Pero el contraste entre los dos destinos es como el que hay entre el día y la noche. El camino a la mediocridad limita el potencial humano. El camino a la grandeza libera y realiza este potencial. El camino a la mediocridad supone abordar la vida de una manera rápida, por un atajo. El camino a la grandeza es un proceso de crecimiento secuencial de dentro hacia fuera. Quienes viajan por el camino inferior de la mediocridad viven el «software» cultural del ego, la competencia, la escasez, la comparación, y el victimismo. Quienes transitan el camino superior hacia la grandeza se elevan por encima de las influencias culturales negativas y eligen convertirse en la fuerza creativa de su vida.

En el fondo de cada uno de nosotros existe el anhelo de vivir una vida de grandeza y de

contribución, de importar de verdad, de marcar una verdadera diferencia. Puede que dudemos de nosotros mismos y de nuestra capacidad para hacerlo, pero debemos convencernos de que podemos vivir de esa manera. Todos nosotros podemos decidir conscientemente dejar atrás una vida de mediocridad y llevar una vida de grandeza en el hogar, en el colegio, en el trabajo, y en la comunidad.

Sean cuales sean nuestras circunstancias, todos y cada uno de nosotros podemos tomar esta decisión. Todos podemos decidir que queremos vivir una vida grande o, más sencillo aún, que no sólo queremos tener un buen día, sino un gran día. Y no importa el tiempo que llevemos transitando por la senda de la mediocridad: siempre podemos elegir cambiar de camino. Siempre. Nunca será demasiado tarde.

El poder necesario para tomar la decisión, radica en los dones naturales que nos fueron otorgados al nacer. A todos nos fueron concedidos talentos, capacidades, privilegios, inteligencias, oportunidades, que en gran medida quedarían sin descubrir de no ser por nuestra propia decisión y nuestro propio esfuerzo.

Gracias a estos dones, el potencial de cada persona es enorme, incluso infinito. En el fondo no podemos ni imaginar de lo que puede ser capaz una persona. Pero, con qué frecuencia nos sobrecogen y hasta nos aterran nuestras dotes innatas. Tal vez porque al tomar conciencia de nuestro poder ya no tendremos excusas para no lograr lo que deseamos.

La escritora Marianne Williamson expresó al respecto: “Nuestro temor más profundo no es que no estemos a la altura. Nuestro temor más profundo es que nuestro poder es inconmensurable. Nuestra luz, no nuestra oscuridad, es lo que más nos amedrenta. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para tener inteligencia y belleza, para ser alguien fabuloso y con talento? Pero, en realidad, ¿quiénes somos para no ser así?”

Fuente: “The 8th Habit. From Effectiveness to Greatness”, by Stephen R. Covey. Publicado originalmente en inglés, en 2004, por Free Press, División of Simón & Shuster, Inc., 2005. Ediciones Paidós SAICF. Buenos Aires.

Si queremos ayudar, primero hay que tener GENEROSIDAD DE PENSAMIENTO.

La forma en que pensamos acerca de la caridad es totalmente equivocado.

Buckminster Fuller dijo, que en un mundo que funcione para todos, sin que nadie y nada quede fuera de él, el sector de organizaciones sin fines de lucro tiene que ser una parte importante de la conversación. Sin embargo, no parecen estar funcionando correctamente. ¿Por qué las asociaciones de lucha contra el cáncer de mama no se acercan a la búsqueda de una cura para la enfermedad, o las obras de caridad para gente sin hogar no se acercan a solucionar la falta de vivienda en cualquier ciudad importante? ¿Por qué la pobreza se mantiene estancada en el mismo porcentaje de la población de la mayoría de los países durante décadas, aún en alguno de aquellos países considerados desarrollados?

La respuesta es que estos problemas sociales son enormes en escala, y las organizaciones sin fines de lucro que luchan contra esos problemas son pequeñas a su respecto, pero además existe un sistema de creencias que las mantiene pequeñas. Hay dos tipos de reglas distintas. Tenemos un tipo para el sector sin fines de lucro y otro para el resto de la economía mundial. En realidad se conspira y discrimina en contra del sector sin fines de lucro.

Así, en el sector con fines de lucro, cuanto más se produce, más dinero se puede hacer. Pero no es lo mismo cuando se incentiva a la gente a producir más dentro del servicio social. Tenemos una reacción visceral a la idea de que alguien pudiera hacer mucho dinero ayudando a otras personas. Es interesante observar que no tenemos esa misma reacción contra la noción de que las personas hacen un montón de dinero sin ayudar a otras personas. Por ejemplo, si se quiere hacer 50 millones de dólares vendiendo videojuegos violentos a los niños, se puede ir por ello. Pero si se quiere hacer medio millón de dólares tratando de curar los niños de la malaria, lo mas probable que se le considere parásito.

¿De dónde nos viene esta forma de pensar? Tal vez de alguna creencia puritana acerca de que la caridad es la respuesta al fin de lucro de la sociedad. Así que por supuesto, ¿cómo puedes ganar dinero en caridad si la caridad era su penitencia para ganar dinero? Entonces, el incentivo financiero fue desterrado del reino de ayudar a otros para que pudiera prosperar en el área de ganar dinero para sí mismo, y por lo menos en los último 400 años nada ni nadie ha intervenido para decir: «Esto es contraproducente y además es injusto.»

En tal sentido se nos han enseñado que la caridad debe gastar lo menos posible en las costos necesarios para lograr un mejor resultado. Como por ejemplo cuanto menos dinero se gaste en la recaudación de fondos para una obra de caridad, más dinero habrá disponible para la causa final. Bueno, eso es cierto si se trata de un mundo deprimente en la que esta torta no se puede hacer más grande. Pero si se trata de un mundo lógico en el que la inversión en la recaudación de fondos en realidad plantea más fondos y hace que el pastel sea más grande, entonces lo estamos haciendo precisamente al revés. Deberíamos estar invirtiendo más dinero, no menos, en la recaudación de fondos, ya que la recaudación de fondos es la única cosa que tiene el potencial de multiplicar la cantidad de dinero disponible para la causa que nos preocupa profundamente.

Un ejemplo. En la década de 1990, una empresa de los Estados Unidos creó los viajes de larga distancia en bicicleta “AIDSRide”, que consistían en realizar una prueba de 60 kilómetros a lo largo de tres días con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama. En el transcurso de nueve años, participaron 182.000 personas, y se recaudó un total de 581 millones de dólares. Se recaudó más dinero y más rápidamente que por cualquier otro evento anterior. Y todo basado en la idea de que la gente está cansada de que le pidan a hacer lo mínimo que puede hacer, y que en realidad está anhelando medir la distancia total de su potencial a favor de las causas que les interesan profundamente. Claro que se llegó a que muchas personas participaran, mediante la compra de anuncios de página completa en el New York Times, en el Boston Globe, y por publicidad en radio y TV en horario estelar. O sea, claro que se invirtió en recaudar fondos.

Lo impresionante, es que “AIDSRides” con una inversión inicial de 350.000 dólares en capital riesgo. Y en sólo cinco años, se habían multiplicado 554 veces en 194 millones de dólares después de todos los gastos, destinados para la investigación del cáncer de mama. Y en el año 2002, sólo para ese año, se recaudó para la investigación del cáncer de mama la suma de 71 millones de dólares libre de todos los gastos. Pero luego de ese año la empresa cayó en quiebra, de repente. ¿Por qué? Sencillamente porque los patrocinadores decidieron alejarse de la empresa porque la organización sin fines de lucro estaba siendo crucificada en los medios por invertir el 40 por ciento de los ingresos brutos en la contratación de personal altamente capacitado y en el servicio al cliente. Entonces nuestro patrocinador probó los hechos por sí mismos. Y los ingresos netos para la investigación de la lucha contra el cáncer de mama se redujo en un 84 por ciento, o 60 millones de dólares en un año.

Esto es lo que ocurre cuando confundimos la moral con frugalidad. A todos nos han enseñado que la venta de pasteles con una ganancia del cinco por ciento es moralmente superior a la empresa de recaudación de fondos profesional con una ganancia del 40 por ciento, pero nos falta la pieza más importante de información: ¿cuál es el tamaño real de estos pasteles? A quién le importa si la venta de pasteles sólo tiene cinco por ciento de sobreprecio, si es pequeño? ¿Qué pasa si la venta de pasteles sólo logró 71 dólares para la caridad, ya que no hizo las inversiones apropiadas a su escala y la empresa de recaudación de fondos profesional anotó 71 millones de dólares porque lo hizo? Ahora, que pastel preferimos, y que tarta pensamos que las personas que pasan hambre preferirían?

Si realmente queremos cambiar el mundo, una parte de la forma en que lo haremos será cambiando la forma de pensar sobre estas cosas. El cambio real nunca va a suceder si se obliga obligar a las organizaciones sin fines de lucro a reducir sus horizontes con el objetivo de mantener bajo su costo operativo. Cuando de caridad se trate, debemos ser principalmente generosos de pensamiento, entonces el sector sin fines de lucro podrá desempeñar un papel enorme en el cambio del mundo, para beneficiar a todos aquellos ciudadanos más necesitados y hasta desesperados de que el mundo cambie.

Fuente: Dan Pallotta: “The way we think about charity is dead wrong”. http://www.ted.com/

“Habemus Papam” y una vez más “Habemus divisio”

Hasta la consagración como Papa de un conciudadano parece servirnos a los argentinos para una división mayor. Para seguir profundizando la brecha entre los pensamientos y sentimientos diferentes.

A los argentinos, en este tipo de situaciones nos gusta situarnos generalmente en alguna de tres posiciones. En la de quienes están felices y se manifiestan en tal sentido. En la de quienes no les genera el mismo sentimiento y observan el hecho en silencio y sin manifestación alguna. O en la de quienes se esfuerzan en señalar no sólo lo supuestamente negativo, sino que además denigran, injurian, agravian y hasta tergiversan hechos históricos con el fin de sostener su posición contraria sobre el tema.

Según mi opinión, la mayoría de los argentinos nos movemos entre las dos primeras posturas. Pero reservamos siempre una minoría para ejercer la tercera posición. Tan nuestra como las dos primeras.

Y lo hacemos, con el objeto de tener la oportunidad, si lo deseamos, de situarnos siempre lo mas lejos posible de la postura contraria, ejercitando nuestra vieja práctica de profundizar el enfrentamiento de las diferencias, y de exacerbar los extremos, como si alguna vez nos hubiera dado resultado positivo del que además pudiéramos sentirnos orgullosos.

Pero además, como en ésta ocasión, lo hacemos haciendo gala de una ceguera palmaria, porque soslayamos de plano, no sólo lo que puede tener de positivo para la mayoría de conciudadanos, sino hasta lo bueno que pueda tener para la comunidad en general.

A esta altura de mi vida como argentino, y luego de pasear como tal, por algunos extremos ideológicos, estoy convencido de que una sociedad que pretende crecer debe primero superar las viejas y dolorosas antinomias en forma definitiva. O por lo menos intentarlo seriamente. Y para ello deberíamos comenzar dejando de mentir sobre nuestras verdaderas pretensiones.

¿Preendemos los argentinos en verdad mejorar nuestra realidad social vivida en democracia? ¿Queremos establecer clara y definitivamente reglas de convivencia en pos de una verdadera igualdad? ¿Queremos el mejor juego posible de participación política no obstante la existencia de nuestras viejas y actuales antinomias?

Si somos honestos al declarar que lo queremos, tenemos entonces que generar un espacio de coherencia de deseos, un mundo común de acciones que nos resultará común porque surge de escucharnos en el mutuo respeto, y en la confianza de que haremos sólo lo que nos inspira en común y en un marco de convivencia democrática. Y si somos honestos al declarar que lo queremos, debemos asumir que ahora es nuestro tiempo y nuestra oportunidad de hacerlo.

El tipo de expresiones que ha disparado la designación del Cardenal Bergoglio como líder de la iglesia católica, demuestra que no estamos asumiendo nuestro rol en el cambio perseguido. Y también, y mas grave, señala que no somos honestos en lo que decimos que es nuestra pretensión al respecto.

Por mi parte, me resisto a pensar que no somos capaces de lograr el cambio positivo que muchos deseamos honestamente. Y me resisto a tener que inventar una nueva disculpa «honesta» por no haber hecho lo que tenía que hacer. Por seguir generando, mas desencuentro, más deshonestidad y más dolor.

D.O.

Vivir éticamente. ¿Qué es lo que nos conviene hacer?

Para vivir éticamente es indispensable estar decidido a no vivir de cualquier modo. Estar convencido de que no todo da igual. Por ello siempre debemos intentar comprender por qué ciertos comportamientos nos convienen y otros no. Claro que no siempre es sencillo saber qué cosas son las que nos convienen. Por lo general, la mayoría de nuestros actos, los habituales principalmente, los hacemos casi automáticamente, sin profundizar en los que nos conviene o no nos conviene hacer. Y si nos llegáramos a preguntar: ¿por qué los hacemos lo que hacemos? o ¿por qué ese gesto y no mejor el contrario o quizá otro cualquiera?, vemos entonces que la mayoría de las cosas las hacemos de determinada forma porque nos las mandan hacer así; porque es costumbre a hacerlas de la forma que las hacemos; o sencillamente porque nos da la gana hacerlas de tal o cual manera. Pero resulta que en ocasiones importantes, cuando nos tomamos muy en serio lo que vamos a hacer, todas estas motivaciones corrientes resultan insatisfactorias. En momentos difíciles tenemos el deseo intenso de acertar con la conducta más conveniente.

Si bien en circunstancias normales puede bastar con hacer lo que nos mandan, en situaciones difíciles lo más prudente es plantearse hasta qué punto resulta aconsejable obedecer. La costumbre sirve para lo corriente, para la rutina de todos los días, pero cuando las cosas están de veras serias no alcanza limitarse a seguir la moda o el hábito. Tampoco parece que sea ocasión propicia para entregarse a los caprichos o a lo que se me de la gana hacer. Para saber si algo nos resulta de veras conveniente o no, tendremos que examinar más a fondo lo que hacemos, razonando por nostros mismo.

Todo esto tiene que ver con la cuestión de la libertad. Libertad es poder decir “sí” o “no”; esto nos conviene y lo queremos; aquello no nos conviene y por tanto no lo queremos. Es lo más opuesto a dejarse llevar. En resumen: puede haber órdenes, costumbres y caprichos que sean motivos adecuados para obrar, pero en otros casos no tiene por qué ser así. Entre las órdenes que se nos dan, entre las costumbres que nos rodean o nos creamos, entre los caprichos que nos asaltan, tendremos que aprender a elegir por nosotros mismos. Nadie puede ser libre en nuestro lugar, es decir: nadie puede dispensarnos de elegir y de buscar por nosotros mismos. Debemos tomarnos en serio el problema de nuestra libertad. Y no nos preguntemos, si merece la pena todo esto de la libertad, porque queramos o no somos libre, queramos o no tenemos que querer. Aunque digamos que no queremos saber nada de estos asuntos, de la libertad y de elegir por nosotros mismos también estaremos queriendo, en el caso queriendo no saber nada. No habrá más remedio, que pensar dos veces lo que hacemos. Y en ocasiones hasta tres y cuatro veces. Es crucial reflexionar sobre lo que se hace.

Fuente: “Ética para Amador” de Fernando Savater Martín.

LA CONTRADICCIÓN DEL TRABAJO Y EL CAPITAL

No resulta fácil enunciar un concepto del trabajo humano. Y de manera muy general, se lo puede definir como la actividad personal en la que el ser humano emplea de manera total o parcial sus energías físicas y/o mentales en orden a la obtención de algún bien material o espiritual, distinto del placer derivado directamente de su ejecución.

En cuanto al capital, este término hace referencia tanto a los recursos financieros invertidos en una iniciativa productiva o en el mercado bursátil, como a los medios materiales de producción de una empresa.

Pero si analizamos ese trabajo que realiza el ser humano tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo. Vemos entonces que objetivamente considerada esta actividad tiene un doble carácter: que incluye tanto los resultados materiales como los de índole cultural, es decir, todo aquello que crea fuera del interior de la persona. Por otro lado, desde el punto de vista subjetivo, implica que el hombre, al trabajar, no sólo modifica la sociedad y el entorno, sino que también se modifica y realiza a sí mismo, desarrollando su personalidad. Es precisamente este aspecto subjetivo el que constituye una actividad exclusiva del ser humano y a la vez hace del hombre el fin último de todo el proceso productivo.

Por lo tanto podemos decir que el trabajo es una actividad que realiza toda la persona y que por lo tanto implica a toda la persona, en la cual deja una marca indeleble. Y en todo caso, el capital es sólo un instrumento del proceso de producción, del cual el trabajo es siempre la causa eficiente primaria y, por tanto, tiene la primacía absoluta sobre aquel.

Además, si bien el trabajo constituye una actividad exclusiva del ser humano, ello no excluye de manera alguna la intrínseca dimensión social del trabajo, pues, si no existe un verdadero cuerpo social y orgánico, si no hay un orden social y jurídico que garantice el ejercicio del trabajo, la eficiencia humana no será capaz de producir sus frutos. El trabajo no puede ser valorado justamente ni remunerado con equidad si no se tiene en cuenta su carácter social e individual.

Para poder observar con mayor precisión esta dimensión social del trabajo, debemos tener especialmente en cuenta los eventos de naturaleza económica (reunidos bajo la denominación de conflicto entre capital y trabajo) que se produjeron a lo largo del siglo XIX, vinculados a la revolución industrial, con su radicalmente injusta secuela de explotación y miseria de los obreros de las fábricas y talleres, ocasionaron graves problemas que rebasaron con creces el campo de la economía, para adquirir también una índole social, política y cultural.

En sus obras, Karl Marx señaló la despersonalización y cosificación del hombre, debido a la sobreexplotación de su trabajo por las estructuras sociales injustas, las cuales generan lo que él llamó una alineación económica, que afecta por igual (aunque de distinta forma) al obrero y al capitalista. Esta alineación es, para Marx, la clave de la desarmonía entre trabajo y capital. Y que la superación de la misma, sólo es posible mediante la praxis revolucionaria, que es a su vez, según Marx, la clave del progreso hacia la construcción de una sociedad nueva.

Es, por consiguiente, en la segunda mitad de ese siglo, que se pone sobre el tapete por primera vez la cuestión de la instauración de un orden social más justo. Orden en el que el Trabajo y el Capital juegan lugares imprescindibles .

En ese espíritu (en la búsqueda de un sistema social equilibrado del conflicto entre Trabajo y Capital) , es que el Papa León XIII redactó, en 1891, su encíclica “Rerum novarum” (De las cosas nuevas o De los cambios políticos), que fue además el primer documento de la Iglesia Católica sobre cuestiones sociales. En ella, sostenía que la propiedad privada era un derecho natural, dentro de los límites de la justicia; pero condenaba al capitalismo como causa de la pobreza y degradación de muchos trabajadores. Y ell propio Papa recomendaba que los católicos, si así lo desean, organicen partidos socialistas propios y uniones de trabajadores bajo principios católicos. Muchos años después, En 1981, ell Papa Juan Pablo II, en su encíclica “Laborem exercens” (Trabajo laboral) consideró el trabajo como bien fundamental para la persona, factor primario de la actividad económica y clave de toda la cuestión social. Y alerta sobre el riesgo de que “…el hombre sea tratado, a la par de todo el complejo de los medios materiales de producción, como un instrumento y no según la verdadera dignidad de su trabajo, o sea, como sujeto y autor”. Es decir, el verdadero criterio para valorar la importancia y dignidad del trabajo, no está en lo que se hace, sino en la persona que lo hace.

No obstante lo dicho, la lógica intrínseca del proceso productivo, demuestra la necesidad de la complementariedad entre capital y trabajo, lo que supone la superación de la contradicción existente entre ambos. Sin embargo, la introducción de los avances tecnológicos y la mundialización (globalización) de la economía, introducen nuevos aspectos que contribuyen a dificultar más aún esta necesaria compenetración, haciendo más honda la brecha no sólo entre trabajo y capital y entre personas ricas y pobres, sino entre países e incluso regiones, ricas y pobres.

La superación de tales dificultades es el desafío a enfrentar para los trabajadores y capitalistas del siglo XIX