Preparemos a los niños para este mundo educando su mente y su corazón.

Un estudio a sobre de 270.000 estudiantes ha revelado que los programas que contienen un aprendizaje social y emocional mejoran las habilidades de las personas en su entorno y su desempeño en general, presentando una mejora en sus evaluaciones académicas del 11%.

Un estudio a sobre de 270.000 estudiantes ha revelado que los programas que contienen un aprendizaje social y emocional mejoran las habilidades de las personas en su entorno y su desempeño en general, presentando una mejora en sus evaluaciones académicas del 11%.

Dalai Lama Centre // Educate the Heart

La fundación Dalai Lama Center For Peace y la agencia Gian Ant, se unen para crear esta animación que pretende crear conciencia de la importancia de enseñar desde temprana edad valores como la tolerancia, bondad y aceptación a nuestros niños.

Haz click en este interesante video (no necesitarás saber demasiado inglés para comprenderlo): Educando el corazón.

Piensa bien y saldrá bien!

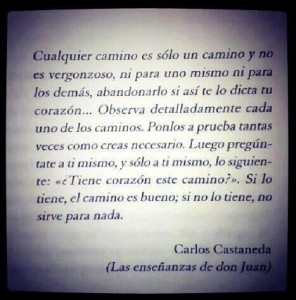

La elección de un camino.

Poema «El camino no elegido» Robert Frost

Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, y apenado por no poder tomar los dos, siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie mirando uno de ellos tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Entonces tomé el otro, imparcialmente. Y habiendo tenido quizás la elección acertada, pues era tupido y requería uso, por lo que vi allí, hubiera elegido cualquiera de los dos. Ambos esa mañana yacían igualmente y podía haber guardado aquel primero para otro día. Y aun sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante, dudé si debía haber regresado sobre mis pasos. Pero debo decir esto con un suspiro, de aquí a la eternidad: Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia.

dos, siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie mirando uno de ellos tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Entonces tomé el otro, imparcialmente. Y habiendo tenido quizás la elección acertada, pues era tupido y requería uso, por lo que vi allí, hubiera elegido cualquiera de los dos. Ambos esa mañana yacían igualmente y podía haber guardado aquel primero para otro día. Y aun sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante, dudé si debía haber regresado sobre mis pasos. Pero debo decir esto con un suspiro, de aquí a la eternidad: Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia.

Robert Frost. (1874-1963) fue un poeta modernista norteamericano. En su poema «El camino no elegido» Frost expresa verdades inmutables ya que está reflexionando sobre las leyes del cambio en la naturaleza.

Robert Frost. (1874-1963) fue un poeta modernista norteamericano. En su poema «El camino no elegido» Frost expresa verdades inmutables ya que está reflexionando sobre las leyes del cambio en la naturaleza.

Para Frost, la vida es una toma de decisiones. En el poema refiere a la opción de escoger entre dos caminos en una bifurcación. Y si bien elige el menos transitado, piensa asimismo en las posibilidades que le hubiera deparado tomar el camino no elegido. Siendo consciente de que la elección que haga se perpetuará hasta la eternidad en causalidades que determinarán su destino.

El poeta dice que hubiera tomado cualquiera de los dos caminos, pues se veían similares esa mañana. Y piensa que el camino descartado podrá tomarlo otro día. Y hasta en un momento se siente tentado a caminar hacia atrás para regresar al camino desechado.

Frost en definitiva poetiza sobre las decisiones trascendentes de la vida, ocultas bajo la aparente cotidianeidad, pero que repercuten en nuestro destino.

El propio Frost tuvo que elegir en su vida dejar el camino más transitado de la abogacía (y seguro para él porque pertenecía a una familia de abogados). Y esta elección le valió volverse poeta. Frost eligió en su vida el camino del arte, mucho más arduo y menos recorrido por el común de la gente. El ya sabía como era la carrera de derecho, y no la continúo aunque sabía que le era más predecible: “Aun sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante”, tomó el camino menos transitado.

Adapatación libre de la transcripción del poema según la versión de Agustí Bartra y comentario de Gonzalo Valdivia Dávila, del 2 de Diciembre de 2008, pub. En http://www.leergratis.com.

El Derecho del Trabajo. Apuntes básicos.

¿QUE ES EL DERECHO DEL TRABAJO? Es la rama jurídica que regula las condiciones humanas en el marco de una relación de trabajo dirigido o subordinado.

¿QUÉ CLASES DE TRABAJOS EXISTEN? Hay trabajo autónomo y dirigido o subordinado.

El trabajador autónomo asume el riesgo económico de su actividad. El trabajador autónomo es titular de su propia empresa. El beneficio estará sujeto al mejor o peor resultado de su gestión; por el contrario, los trabajadores dirigidos o subordinados, se incorporan a una empresa que le es ajena y no asume ese riesgo económico. En el trabajador en relación de dependencia (dirigido o subordinado) se compromete a una obligación de medios, no de resultados. Su obligación es trabajar en una tarea determinada, cierta cantidad de horas y a cambio tiene derecho a recibir una remuneración, independientemente del mayor o menor resultado obtenido por el titular de la empresa.

¿QUÉ ES LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA? Es la relación entre el trabajador dirigido o subordinado respecto de su empleador, y sugiere una triple subordinación:

- Subordinación Económica: el empleador tiene superioridad económica. Normalmente es la única fuente de ingresos del trabajador.

- Subordinación Técnica: el empleador es quién decide (dirige) que y como producir, organiza la producción, da órdenes al trabajador (por ej.: horario de trabajo). Este tipo de subordinación se ve disminuida cuando el trabajador tiene una calificación profesional mayor que el empleador (profesionales).

- Subordinación Jurídica: Todo empleador ejerce una facultad disciplinaria sobre sus trabajadores, reconocida por la ley (poder sancionatorio).

¿DE QUE SE OCUPA EL DERECHO DEL TRABAJO? El derecho del trabajo se ocupa de aquellas relaciones de trabajo dirigido en las que el empleador es una persona física o jurídica no estatal (en el Estado se da una «relación de empleo público”).

PEQUEÑA HISTORIA DEL DERECHO DEL TRABAJO. El derecho del trabajo surge como respuesta a circunstancias económicas, sociales, políticas, etc. Antiguamente: El Trabajo obligatorio era igual esclavitud, servidumbre. Y el Trabajo libre era sólo posible en las comunidades de artesanos. Luego, la Revolución Industrial trae cambios tecnológicos, y se pasa de una economía de subsistencia a una economía en exceso para poder ocupar mercados. De este modo surge entre trabajadores y dueños de producción una relación jurídica parecida a un contrato (trabajo pago). Esta especie de contrato considera, teóricamente, la autonomía de la voluntad (las partes podían pactar libremente la contratación). Como consecuencia se produce un alto nivel de explotación dado que los trabajadores no poseían el mismo poder que los empleadores (jornadas de trabajo de sol a sol, sin descanso semanal, condiciones infrahumanas de trabajo, salarios bajos, etc.). En respuesta a esto, los movimientos de trabajadores (Proletariado) comienzan a reclamar cambios y la reacción del estado; éste debe intervenir cambiando los conflictos sociales a designaciones jurídicas. El estado comienza a dictar leyes con las que se limitan las voluntades de las partes (limitan horarios, establecen mínimo de edad y salario mínimo).. Así nacen los Derechos Sociales (por ejemplo: el derecho del trabajo). Y surge el OBJETO DEL DERECHO DEL TRABAJO, que es proteger al trabajador de los abusos.

En la Argentina: En 1905 – se dicta la Ley de Descanso Dominical, fue ampliada en 1932, donde se estableció el descanso desde el sábado al medio día. En 1915 – se dicta la primera Ley de Accidentes de Trabajo (sistema de responsabilidad patronal). En 1929 – se dicta la Ley de Jornada de Trabajo. En la década del ´40 – se incorporan los feriados obligatorios (pagos), se dicta el Estatuto del Peón. En ésta década se produce la mayor evolución del Derecho laboral en nuestro país. Se crea el Ministerio de Trabajo y surgen los primeros convenios colectivos de trabajo. En 1949 – 1º reforma de la constitución se incluyen los derechos del trabajador. (Gobierno de Perón). En 1957 – se incorpora el art. 14 bis. a la C.N. que consagra los derechos sociales.[1] En 1974 – se sanciona la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo objetivo principal era reunir en un solo cuerpo legal la mayoría de las normas del derecho individual del trabajo (relación empleador-trabajador). En 1991 – con la sanción de la Ley de Empleo (24.013), se inicia la Flexibilización laboral (Normativa que pretendió volver a la negociación de condiciones de trabajo entre las partes, pero en realidad relajó la protección legal a los trabajadores). Actualmente, la normativa laboral se encuentra volviendo a los antiguos principios protectorios del derecho del trabajo.

EL DERECHO DEL TRABAJO POSEE PRINCIPIOS PROPIOS FUNDAMENTALES

- PRINCIPIO PROTECTORIO: Tiene reconocimiento constitucional en el Art. 14 bis. (protección de las leyes). Señala el objetivo principal del derecho laboral es proteger al trabajador. Dentro de este principio pueden señalarse tres reglas:

- INDUBIO PRO OPERATORIO: En caso de duda, en el sentido o alcance de una norma legal, se estará en favor del trabajador

- NORMA MÁS FAVORABLE: Cuando la relación está regulada por varias normas, para resolver un conflicto se aplica la más favorable al trabajador parte).

- CONDICION MÁS BEBEFICIOSA: No tiene reconocimiento legislativo. Se reconocen las situaciones ya consolidadas (derechos adquiridos).

- PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD. Imposibilidad del trabajador de renunciar a sus derechos y a nulidad de toda cláusula contractual que lo determine. La Excepción es el caso en caso de renuncia al empleo por parte del trabajador (comunicado fehacientemente).

- PRINCIPIO DE LA CONTINUIDAD DE LA RELACION LABORALY MANTENIMIENTO DEL CONTRATO[2]: El contrato perdura en el tiempo (las prestaciones y obligaciones se suceden en el tiempo). Regla general: es el tiempo indeterminado, los contratos por tiempo determinado son excepciones. Quién celebre este tipo de contratos debe probarlo, de lo contrario es considerado por tiempo indeterminado. El contrato de trabajo admite que se modifiquen elementos objetivos del mismo, sin que este desaparezca (por ejemplo: cambio en la jerarquía). La ley admite la subsistencia del Contrato de trabajo aun cuando cambiare la figura del empleador. La ruptura injustificada (sin causa legal) del contrato de trabajo por parte del empleador genera la obligación, al empleador, de abonar una indemnización. La existencia de cláusulas nulas en el contrato de trabajo, por violación a las normas de orden público, no va acarrear la nulidad del contrato; sino la sustitución de esas cláusulas por las normas de orden público[3] que pretendían violar.

- PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD. Cuando haya diferencia entre la realidad de los hechos y las formalidades que las partes hayan adoptado se deberá tener en cuenta lo real y no lo formal. Simulación: se da cuando a un acto se le da una apariencia distinta, es decir, darle a la relación laboral contractual una forma extracontractual. Por ejemplo: los profesionales que facturan honorarios en lugar de cobrar como el resto de los empleados. Fraude: es toda maniobra tendiente a eludir el cumplimento de las obligaciones legales.

- GRATUIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS. El acceso al reclamo judicial o administrativo del trabajador es gratuito.

¿DE DÓNDE SURGE EL DERECHO DEL TRABAJO? Las fuentes de las normas laborales son: a) La ley de Contrato de Trabajo. b) Las leyes y estatutos profesionales. c) Las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales. d) Por la voluntad de las partes. Y e) los usos y costumbres.

¿DÓNDE SE APLICA? En todo el territorio del país, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él; en cuanto se ejecute en su territorio.

¿QUÉ ES UN CONTRATO DE TRABAJO?Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración.

¿QUÉ ES UNA RELACION DE TRABAJO? Es el hecho de la prestación de servicio. La diferencia que existe con el contrato de trabajo es que en éste existe un acuerdo de voluntades, en cambio la relación es el hecho mismo de la prestación. Podría existir contrato sin relación. Por ejemplo: firmar un contrato para trabajar dentro de tres meses. Pero no puede existir relación de trabajo sin contrato.

¿QUIENES CONFORMAN EL CONTRATO DE TRABAJO? El Trabajador: siemprepersona física.El Empleador: puede ser una persona física o grupo de personas físicas (una sociedad de hecho) o una persona jurídica (S.A.; S.R.L.; U.T.E., etc.)

¿CÓMO ES EL OBJETO DEL CONTRATO DEL TRABAJO? El objeto es la prestación de servicios personal (la ley exige que la prestación sea realizada personalmente, en forma indelegable por el trabajador, si este delega no existe Contrato de Trabajo, sino otro tipo de contrato como: locación de servicios, etc.) e infungible (no se puede cambiar por otra) del trabajador.

Existen dos situaciones irregulares:

- Trabajo Ilícito: Por ejemplo: juego clandestino. Lo que es ilícito es la actividad.

- Trabajo Prohibido: La tarea es perfectamente lícita, lo prohibido son las circunstancias en que se dan el contrato. Por ejemplo: menores de 14 años (salvo en empresas familiares). Mujeres durante la licencia por maternidad. El contrato de objeto prohibido es oponible solamente al empleador, solo produce efectos contra este. Puede haber contrato de Objeto parcialmente prohibido, y en tal caso

FORMACION DEL CONTRATO. El contrato de trabajo es un contrato: consensual y no formal. El consentimiento debe manifestarse por propuestas hechas por una de las partes del contrato de trabajo, dirigidas a la otra y aceptadas por ésta, se trate de ausentes o presentes.

¿QUIENES PUEDEN CONTRATAR? Empleadorpuede ser cualquier persona física capaz (mayor de 18 años) o persona jurídica legalmente constituida. Trabajador puede ser las personas desde los dieciocho (18) años. Las personas desde los dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años, pueden celebrar contrato de trabajo, con autorización de sus padres, responsables o tutores. Se presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos. Los menores emancipados por matrimonio gozarán de plena capacidad laboral.

FORMA Y PRUEBA DEL CONTRATO DE TRABAJO. No posee requisitos formales, solamente determinados requisitos en protección del trabajador. Por ejemplo: el preaviso debe ser comunicado por escrito. En los casos en que se exija algún tipo de formalidad, la omisión de esta, tendrá por no sucedido el acto. Este vicio de forma no es oponible al trabajador. Las partes podrán escoger libremente sobre las formas a observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las leyes o convenciones colectivas en casos particulares.

En cuanto a la prueba de existencia del contrato de trabajo, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio.

[1] El Art. 14 bis. de la C.N. Contempla los derechos sociales del individuo en tres partes: 1º – Derechos individuales del trabajo. 2º – Derechos colectivos del trabajo. 3º – Derechos de la Seguridad Social. Establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagos; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en el registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrirá la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

[2] ESTABILIDAD LABORAL: Es la garantía de permanencia en el empleo. ESTABILIDAD ABSOLUTA: Un despido sin causa legal no produce efectos (es un acto nulo). El trabajador puede reclamar y obtener judicialmente su reincorporación. El empleador debe pagar las remuneraciones correspondientes (desde que lo despidió, hasta su reincorporación). Gozan de este tipo de estabilidad: – empleados públicos y representantes sindicales. ESTABILIDAD RELATIVA IMPROPIA: El despido sin causa legal produce sus efectos, pero genera la obligación de abonar una indemnización. Este es el tipo de estabilidad que rige para la mayoría de los trabajadores en el régimen de empleo privado. ESTABILIDAD RELATIVA PROPIA: Se asemeja a la estabilidad absoluta(el despido sin causa no produce efectos) con una sola diferencia, el trabajador no cuenta con una acción judicial para obtener su reincorporación. Actualmente no existe en nuestro régimen legal.

[3] Una norma es considerada de orden público cuando está excluida de las disponibilidades de las partes (no pueden dejarlas de lado). Son normas: imperativas e indispensables. Protegen valores esenciales de cada sociedad. Y la violación del orden público acarrea la nulidad del acto. En derecho laboral se establecen límites, mínimos o máximos. Entonces lo que no se puede hacer es violar esos límites establecidos; los mismos se encuentran colocados siempre en protección al trabajador. Por ejemplo: – la norma que establece el salario mínimo vital y móvil. La violación de estas normas no acarrea la nulidad del acto, sino que deben reemplazare las cláusulas violadoras por las normas de orden correspondientes.

Democracia: Una forma de gobierno o una forma de sociedad.

Utilizamos habitualmente el término «democracia» tanto para referirnos a una forma de gobierno y como a una forma de sociedad. Pero hay diferencias entre ambos conceptos.

La democracia como forma de gobierno fue creada por los antiguos griegos en la polis ateniense. Se dividió la ciudad de Atenas en barrios, a los que se llamó demos, y se estableció que todos los varones adultos –pobres o ricos– que formasen parte de un demos podían participar de las asambleas, donde se decidirían las leyes. De aquí en más, se llamó democrático al gobierno en el que todos tienen el mismo derecho a participar, afirmando así la igualdad política de los individuos ante las leyes.

Por eso, desde el punto de vista político, la democracia se define como el gobierno del pueblo. También es el gobierno de los hombres libres, entendiendo como tales a todos aquellos que participan del gobierno. Y por extensión, es el gobierno de los iguales, pues es la primera forma de gobierno en la que el poder político no pertenece a una minoría sino a todos, sin importar sus diferencias, a través de la alternancia en el ejercicio de los cargos.

Ahora bien, «Democracia» puede significar algo diferente a una forma de gobierno si nos referimos a una sociedad democrática, que supone una forma de vida social fundada en la igualdad de condiciones para todos los hombres toda vez que se cree en la igualdad natural de los hombres, participen o no de ejercer el poder político, o sea, más allá de la igualdad ante las leyes. La sociedad democrática, o igualitaria, fue desconocida en la Antigüedad y es un fenómeno específicamente moderno que surge con la aparición de un estado social democrático en las ex colonias americanas (recientemente independizadas de Inglaterra, con el nombre de Estados Unidos de América). Que a su vez, representó una gran conmoción para los valores de Europa, ya que sus pueblos sólo habían conocido hasta entonces lo que se conocía como un estado social aristocrático, fundado en una tradición de costumbres y creencias que afirmaba que entre los hombres existían diferencias naturales y que no pueden ni deben ser iguales.

Actualmente hay dos teorías muy diferentes y, a la vez, muy originales en su manera de pensar la relación entre la forma democrática de gobierno y las características democráticas de la sociedad moderna.

Una de estas teorías piensa a la democracia exclusivamente como una forma de gobierno. Afirmando que la democracia moderna no puede ser una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos participen directamente en una asamblea para discutir los asuntos públicos, pues sería imposible formar asambleas de decenas de millones de personas. Por tal motivo, la democracia moderna sólo puede ser una democracia representativa. Asimismo, el gobierno democrático no puede ser simplemente un gobierno de la mayoría, pues en la sociedad moderna se reconoce que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, ya sea que ganen o pierdan las elecciones. La democracia moderna es soberanía del pueblo, pero también es un estado de derecho (un gobierno que respeta y protege los derechos de los ciudadanos). A su vez, la democracia moderna debe tener carácter republicano, es decir, debe evitar la concentración del poder en un hombre, un grupo o un partido. Para impedir esta posibilidad, existe la división de poderes y la rotación periódica en los cargos, al tiempo que se fomenta la participación política de los ciudadanos en las «cosas de todos» (en latín: res publica). A esta forma mixta de democracia, se la llama Poliarquía. La principal institución que distingue a las poliarquías de cualquier otra forma de gobierno es la de las elecciones plurales, libres y periódicas.

También podemos pensar la democracia moderna como forma de sociedad. Las formas de sociedad se constituyen a partir de un orden simbólico compartido, es decir, de un conjunto de significados (lo que es bueno o malo; lo justo y lo injusto; lo verdadero y lo falso, etc.) que surgen a partir del modo en que las personas se relacionan entre sí. La democracia en este caso es una forma de sociedad en la que la gente se relaciona a partir de la creencia de que el poder ya no tiene dueño (como se creía en otra forma de sociedad, el Antiguo Régimen, donde el poder era propiedad del rey). Por esta circunstancia, el poder es un lugar vacío. Lo pueden ocupar distintas personas o grupos durante algún tiempo, pero nadie lo puede «llenar», ni se lo puede apropiar. Además en la sociedad democrática ya no hay una única verdad, y toda verdad tendrá que surgir de una discusión. El poder tampoco es el dueño de la ley ni del derecho. Así, la sociedad democrática es una sociedad en la que todo está en discusión permanente. La discusión, el conflicto y la división constituyen el modo en que la sociedad se da permanentemente forma a sí misma, y encuentra su unidad a partir de las diferencias.

Conclusión: la democracia es un fenómeno muy complejo, a la vez político y social; que encarna de la igualdad y expresión de las diferencias y conflictos. Y es en definitiva un intento de las personas de conjugar, la pasión por la igualdad y el amor por la libertad. Y el desafío permanente de una sociedad democrática es asegurarse de que la igualdad de condiciones para millones de personas coincida a la vez con un efectivo «gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo», como definió Abraham Lincoln el gobierno democrático.

Actividad: Opinar. El despotismo es una forma de gobierno en el que una sola entidad, llamada déspota, gobierna con poder absoluto. Esa entidad puede ser un individuo, como en una autocracia, o puede ser un grupo, como en una oligarquía. ¿Crees qué puede existir despotismo democrático? ¿Cómo?

D.O.

Fuente: www.educ.ar

Protegido: Política y Cudadanía. Video: 30 años de Democracia en Argentina.

Protegido: Política y Ciudadanía. Video: Democracia

La sorprendente verdad de lo que nos motiva.

«El mejor uso del dinero como un motivador es pagar a la gente lo suficiente como para que el tema del dinero no sea el principal tema, que la gente no esté pensando en el dinero, sino que esté pensando en el trabajo.»

Ver video: The surprising truth about what motivates us

Fuente: http://www.thersa.org/

Educar las emociones. Actividad: Autonomía. Mi medio minuto de fama

En esta actividad vamos a hacer uso de estos 30 segundos de fama para lanzar a la clase un mensaje muy breve, con lo que más nos importa en este mundo.

MI MEDIO MINUTO DE FAMA

Objetivos:

- Reflexionar sobre los temas que más nos importan, y establecer una jerarquía clara de valores personales.

- Estructurar de forma breve y sintética nuestras valoraciones personales sobre lo que de verdad nos preocupa en la vida.

- Comunicar de forma clara y comprensible nuestra jerarquía de valores a los demás.

- Respetar las diferentes sensibilidades y jerarquías de valores, asumiendo la diferencia como algo positivo y enriquecedor.

Desarrollo de la dinámica:

El profesor propone al grupo la siguiente situación: Imaginar que tienen 30 años. Sus vidas están transcurriendo, y muchos de los sueños, proyectos e ilusiones que tenían cuando salieron de la escuela secundaria se han hecho realidad. Han llegado a ser aquello que deseaban: quizá un gran artista, un científico, un deportista, un famoso actor… o quizá simplemente un trabajador sencillo o una persona feliz con su familia.

En ese momento de sus vidas, van a realizar una entrevista en televisión, contando su autobiografía.

En primer lugar, vamos a dedicar 10 minutos a reflexionar, de forma individual, sobre lo que deseamos que sea nuestra vida en el futuro. ¿Cómo me gustaría que se desarrollase mi vida? ¿Cómo contaría yo mi autobiografía a los 30 años? Deben imaginar toda una serie de acontecimientos que les han sucedido: los estudios, el trabajo, la familia, el matrimonio, los éxitos y los fracasos, los momentos buenos y malos… También vamos a pensar en los valores que han desarrollado en esa vida que están contando: ¿qué han buscado durante esos 30 años? ¿La felicidad, el éxito, el dinero, la fama…? ¿Por qué han escogido esos valores? ¿Los han alcanzado a los 30 años? Escoged 4 valores básicos e inventen una autobiografía que los desarrolle de forma consecuente.”

Luego, un alumno elegido al azar será entrevistado por sus compañeros. En el diálogo deben quedar claros los valores que han fundamentado la “autobiografía”, y el modo en que éstos se han hecho realidad.

Preguntas para el debate

1. ¿Qué valores han escogido como fundamentales en vuestras vidas? ¿Por qué?

2. ¿Qué obstáculos ven actualmente que existen en vuestras vidas para llegar a ser aquello que sueñan?

4. ¿Han cambiado vuestra escala de valores, de alguna manera, después de escuchar las entrevistas de vuestros compañeros?

El gran invento de los Griegos: la Democracia.

Tenemos arraigado el principio de que todos los individuos deben tener por igual voz y voto en las cuestiones de organización política, sea cual fuese su clase social, su familia, su sexo, etc. Pero no hay nada de evidente en eso de que los hombres son iguales. Más bien todo lo contrario: lo que salta a la vista no es la igualdad entre los hombres, sino su desigualdad o, mejor, sus diversas desigualdades según el aspecto de su físico o de su conducta que prefiramos considerar.

Las primeras organizaciones sociales partieron de esas distinciones tan evidentes entre unos y otros. Las diferencias se aprovecharon en beneficio del grupo: que el mejor cazador dirija la caza, que el más fuerte y valiente organice el combate, que el de mayor experiencia aconseje cómo comportarse en tal o cual circunstancia, etc.. Lo importante era que el grupo funcionase del modo más eficaz posible. Más adelante, cuando los grupos se hicieron mayores y las diversas actividades dentro de ellos más complicadas, las desigualdades entre los hombres ya no dependieron solamente de las aptitudes de los individuos, sino también de su linaje familiar y de sus posesiones. Los hombres se hicieron desiguales no sólo por lo que eran, sino también por lo que tenían. Y lo más importante: las desigualdades se hicieron hereditarias. Los hijos de los reyes fueron reyes, los hijos de ricos nacían también ya ricos y el que tenía padres esclavos no podía aspirar a nada mejor que a la esclavitud. Quedó establecido que unos venían al mundo para mandar y otros para obedecer. Se promulgaron leyes: las hacían los que mandaban para los que obedecían. Por tanto, no eran obligatorias para el que mandaba sino sólo para el que debía obedecer.

Pero poco a poco se les empezó a ocurrir una idea algo rara: los individuos se parecen entre sí más allá de sus diferencias, porque todos hablan, todos pueden pensar sobre lo que quieren o lo que les conviene, todos son capaces de inventar algo o de rechazar algo inventado por otro… explicando por qué lo inventan o por qué lo rechazan.

Y los griegos sintieron pasión por lo humano, por sus capacidades, por su energía constructiva, por su astucia y sus virtudes…. Por ello, los griegos inventaron la polis, la comunidad ciudadana en cuyo espacio no gobierna la necesidad de la naturaleza ni la voluntad enigmática de los dioses, sino la libertad de los hombres, es decir: su capacidad de razonar, de discutir, de elegir y de revocar dirigentes, de crear problemas y de plantear soluciones. El nombre por el que ahora conocemos ese invento griego, es democracia.

La democracia griega estaba sometida al principio de isonomía: es decir, las mismas leyes regían para todos, pobres o ricos, de buena cuna o hijos de padres humildes, listos o tontos. Sobre todo, las leyes eran inventadas por los mismos que debían someterse a ellas: había que tener cuidado en la asamblea con no aprobar leyes malas, porque uno podría ser su primera víctima… Nadie estaba en la ciudad por encima de la ley y la ley (la misma ley) tenía que ser obedecida por todos. Pero la ley no provenía de nada más elevado que los hombres, no era la orden irrevocable dada por los dioses o los antepasados míticos, sino que la asamblea de los ciudadanos (todos ellos políticos, es decir administradores de su polis) era su origen y por tanto podía modificarla o abolirla si a la mayoría le parecía conveniente. Tan en serio se tomaban los antiguos atenienses la igualdad política de los ciudadanos, y tan convencidos estaban de que su obediencia se debía sólo a las leyes y no a personas, por «especiales» que fuesen… ¡que la mayoría de las magistraturas y otros cargos públicos de la polis se decidían por sorteo! Como todos los ciudadanos eran iguales, como ninguno podía negarse a cumplir sus obligaciones políticas con la comunidad (todo el mundo participaba en las decisiones y podía llegar a ocupar puestos de autoridad), echar a suertes los cargos políticos parecía a los griegos la mejor de las soluciones.

Pero los esclavos no participaban en la vida política griega. (Ni tampoco las mujeres). En realidad los atenienses nunca sostuvieron que todos los seres humanos tienen derechos políticos iguales: lo que inventaron y establecieron es que todos los ciudadanos atenienses tenían derechos políticos iguales. Y sabían que no todo el mundo era ciudadano ateniense: había que ser varón, de cierta edad, no esclavo, nacido en la polis, etc. Pero todos los que reunían esos requisitos eran políticamente iguales.

En los reinos como el egipcio o el persa, el sistema político es algo parecido a una pirámide: el faraón o el Gran Rey ocupan el vértice superior, debajo están los nobles, los sacerdotes, los guerreros, los grandes comerciantes, etc.. hasta llegar a la base, ocupada por el pueblo llano. El poder se irradiaba desde arriba hacia abajo, hasta llegar a los que recibían órdenes de todo el mundo y no podían dárselas a nadie, los cuales eran precisamente la gran mayoría de la población. En cambio, el poder político entre los griegos se parecía más bien a un círculo: en la asamblea todos se sentaban equidistantes de un centro en donde simbólicamente estaba el poder decisorio. Cada cual podía tomar la palabra y opinar, sosteniendo mientras tanto una especie de cetro que indicaba su derecho a hablar sin ser interrumpido. En los otros reinos, los piramidales, sólo el rey tenía cetro y poder decisorio; entre los griegos, el cetro era rotatorio a lo largo de la asamblea circular y las decisiones se tomaban después de haber oído a todo el que tenía algo que decir.

Desde el comienzo la invención democrática tuvo serios adversarios. La verdad es que la democracia se basa en una paradoja que resulta evidente a poco que se reflexione sobre el asunto: todos conocemos más personas ignorantes que sabias y más personas malas que buenas… luego es lógico suponer que la decisión de la mayoría tendrá más de ignorancia y de maldad que de lo contrario. … entonces ¿cómo van a ser capaces entonces de establecer lo que es verdaderamente bueno para la ciudad? La mayoría de los asuntos importantes de la comunidad, como la economía o los proyectos militares, son difíciles de comprender para los profanos: ¿cómo va a valer lo mismo la opinión del general y la del carpintero cuando lo que se esté discutiendo sea la estrategia para defenderse del enemigo? Además, la gente cambia de parecer cada dos por tres: hoy aborrecen y se indignan contra la idea que les parecía estupenda ayer. A la mayoría se la engaña con facilidad, cualquier demagogo que dice palabras bonitas es más escuchado que la persona razonable que señala defectos o problemas. Y al que no se le engaña, se le compra, porque el vulgo no quiere más que dinero y diversiones. Etc., etc..

Supongo que muchas de estas objeciones antidemocráticas las oyes todos los días formular contra el modesto régimen democrático en el que vives. En realidad, son tan viejas como la democracia misma. Y con razón, porque la invención democrática es algo demasiado revolucionario para que sea aceptado sin escándalo… Lo natural es que manden los más fuertes, los más listos, los más ricos, los de mejor familia, los que piensan más profundamente o han estudiado más, los más buenos, los más santos, los generosos, los que tienen ideas geniales para salvar a los demás, los justos, los puros, los astutos, los… los que quieras, ¡pero no todos! Que el poder sea cosa de todos, que todos intervengan, hablen, voten, elijan, decidan,… eso no es cosa natural, sino un invento artificial.

El invento de que cada cual tiene derecho en la comunidad a que nadie viva por él, a acertar o engañarse por sí mismo, a ser responsable de los éxitos y los desastres que le conciernen, no garantiza más aciertos que los habituales cuando manda uno sólo o unos pocos; ni tampoco mejores leyes, ni mayor honradez pública, ni siquiera más prosperidad. Lo único garantizado es que habrá más conflictos y menos tranquilidad. Pero el griego prefería discutir con sus iguales que someterse a los amos; prefería hacer disparates elegidos por él que disfrutar de aciertos impuestos por otro; quería inventar las leyes de su ciudad y poder cambiarlas si no funcionaban bien, en vez de someterse a los mandamientos inapelables, fueran naturales o divinos.